An Pfingsten 2022 war es nach der Corona-Zwangspause wieder soweit. Reenacter aus Italien, Rumänien und Deutschland (Foto, eigene Aufnahme) trafen sich auf dem mutmaßlichen Schlachtfeld von Kalkriese bei Osnabrück, um an die Varusschlacht im Jahre 9 nach Christus zu erinnern. Zuvor hatte der Streaming-Anbieter Netflix diesem Ereignis in "Barbaren" eine Serie gewidmet. Aber an was erinnern diese Akteure überhaupt? Bevor eine Antwort auf diese Frage versucht werden soll, ein Rückblick.

In der Niewedder-Senke, die sich in der Region Bramsche-Osnabrück befindet, hatten Bauern immer wieder Gegenstände im Boden entdeckt, die auf römische Präsenz hindeuteten. Das Dorf Kalkriese ist ganz in der Nähe und Mitte der 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts ahnte dort noch niemand, dass der Ort bald weltbekannt werden sollte. Doch schon 100 Jahre zuvor war der Althistoriker Theodor Mommsen auf die Münzfunde im Osnabrücker Land aufmerksam geworden. Er hatte daraufhin die Varusschlacht in dieser Region als möglichen Schauplatz verortet. 1987 nahm der 2014 verstorbene britische Offizier und Hobbyarchäologe "Tony" Clunn die Fährte auf und begann mit einem Metallsuchgerät seine Untersuchungstour in der Senke. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Ein Münzschatz mit 162 Denaren wurde zutage gefördert. Darüber hinaus fanden sich, was der Fundgeschichte eine entscheidende Wende gab, Schleuderbleie und zahlreiche römische Militaria. Es folgten eine Pionieraxt, die berühmte Gesichtsmaske (Foto Museum Kalkriese), Knochengruben, menschliche und tierische Skelettteile und schließlich später ein "Wall", der zunächst als Germanische Befestigung entlang eines römischen Marschweges gedeutet wurde...

Rom in NordwestdeutschlandRom in Germanien - für viele sind das Städte wie Trier, Köln und Mainz, der Limes, der Südwesten, dort war "Rom in der kleinsten Hütte". Aber der Norden, das Münsterland, das Emsland, Ostfriesland und die Elbregion? Eine antike Brachfläche. Bestenfalls. Weit gefehlt: Um die Zeitenwende sahen diese Regionen große römische Feldzüge, ein Immensum Bellum; bekannte Namen wie Drusus und Germanicus aus kaiserlichen Familien, bedeutende militärische Kontingente der Römer und nachhaltige Siedlungen wie Haltern (Aliso) oder Waldgirmes, etwas weiter südlich, legen Zeugnis ab für den unbändigen Willen, diese Region für Rom zu unterwerfen.

Vetera (archäologischer Park, eigenes Bild)

Mit Beginn des augusteischen Zeitalters hatten die Römer ihre Grenze bis zum Rhein vorgeschoben. Kastelle wie Vetera (Xanten), das in den Varusereignissen eine Schlüsselrolle als Versorgungsbasis spielte, Köln und Mainz sicherten die Grenze. Jenseits des Rheins wohnten die Barbaren, ein Gewirr von Stämmen, Chauken und Cherusker an der Weser, Ampsivarier im Emsland, Bructerer im Münsterland, Marser an der Ruhr, uneins, zerstritten, manche bereit zum Bündnis mit Rom, andere wie Tiere, wie Tacitus abfällig spottete. Dazu eine Landschaft wie aus einem römischen Alptraum. Tiefe Wälder, Höhen, Hohlwege, schlechtes Wetter und eine barbarische Lebensweise. Bernstein, Frauenhaar, Schweine und Pferde waren Handelswaren, für die sich die Römer durchaus interessierten. Diese wurden an den Außenposten des Reiches, etwa in Xanten (Vetera), umgeschlagen.

Germanien zur Zeitenwende (Quelle Universität Osnabrück, Institut für Geschichte)

Diese Stämme stießen immer wieder auf römisches Gebiet vor. Bildeten eine permanente Bedrohung für die Römer. Kaiser Augustus wollte diese Bedrohung bändigen. Drusus, der Bruder des Tiberius, ist im Nordwesten zunächst erfolgreich. Bataver, Friesen und Chauken werden unterworfen. Germania Capta, den Triumph kann der Feldherr nicht mehr ernten, er stirbt nach einem Reitunfall an der Elbe. Die ist nun das Ziel der römischen Vorstöße. Die römische Vorgehensweise folgt dabei einer bestimmten Routine. In den warmen Jahreszeiten stoßen die Römer auf und entlang der Lippe nach Osten vor, handeln, halten in Sommerlagern wie Barkhausen bei Porta Westfalica Gericht und intervenieren in Stammeskonflikten. Dabei errichten sie entlang des Weges Etappenlager wie Oberaden, Bielefeld-Sennestadt und Anreppen. Im Spätsommer machen sie sich wieder auf den Weg zu ihren Winterlagern. Haltern bei Münster ist hier zu nennen. Und nichts darf diesen Rhythmus stören...

Haltern (Aliso) Nachbau eines Tores Foto: LWL

Selbstüberschätzung und ein Verrat: Varus und Arminius

Was berichten römische Quellen über den weiteren Verlauf der Ereignisse in "Germania Capta"? Die Germanen hatten sich zunächst mit der römischen Präsenz arrangiert, ohne ihre Lebensgewohnheiten aufzugeben. Bis Quinctilius Varus "das Kommando" (Cassius Dio) in Germanien übernahm. Der Mann ist ein Karrierist und "harter Hund". Das hatte er zuvor in Syrien bewiesen. In Judäa schlug er in der Nachfolgefrage Herodes des Großen einen Aufstand nieder. Spielfilme über Jesus von Nazareth zeigen lange Reihen Gekreuzigter - und das ist nicht übertrieben. Es ist unlogisch anzunehmen, dass Varus diese Praxis in Germanien nicht fortsetzte. Die freiheitsliebenden Germanen jedenfalls beginnen sich gegen Varus zu empören. Cassius Dio 18/3:

(...) als aber Quinctilius Varus das Kommando in Germanien übernommen hatte und die Verhältnisse bei ihnen auf Grund seiner Amtsgewalt zu ordnen suchte, war er bestrebt, sie schneller völlig umzuformen; er gab ihnen generell Befehle, als ob sie schon in Knechtschaft lebten, und trieb von ihnen Tribute ein.

Die entehrende Kreuzesstrafe, falls Varus sie anwandte, und Tributeintreibungen, trafen hier auf einen Gegner, der solche Demütigungen nicht hinnehmen wollte. Doch wer sollte den Widerstand organisieren?

Jetzt betrat eine weitere Schlüsselfigur die Bühne. Seine römischer Name war Arminius, Hermann heißt er erst seit Martin Luther. Arminius war als Kind nach Rom gebracht worden. Das Kind sollte römisch erzogen werden und später als treuer Bundesgenosse nach Germanien zurückkehren. Sein Vater Segimer leistet seinem Stammesgenossen Segestes zunächst Gefolgschaft. Dieser Arminius bewährte sich, wie sein Bruder, bei den Römern, wurde laut Quellen von Kaiser Augustus in den Ritterstand erhoben. Er lernte die Annehmlichkeiten des Lebens schätzen, seine Identität wechselte er wohl nicht, er blieb im Herzen Cherusker. Und er lernte als Angehöriger der Hilfstruppen noch etwas anderes: Rom war in offener Feldschlacht nicht zu besiegen!

Dieser Arminius kehrte nun in seine Heimat zurück. Was er dort sah, wissen wir nicht, aber es scheint ihn abgestoßen und empört zu haben. Jetzt kreuzten sich die Wege des Arminius und des Varus zu einer entscheidenden Wende der Weltgeschichte. Arminius sollte den selbstverliebten Varus in eine Falle locken, was dieser bis zuletzt nicht wahrhaben wollte.

Marsch ins Verderben

Die vorliegenden Quellen erlauben nur sehr eingeschränkt eine Rekonstruktion der Ereignisse aus dem Jahre 9 nach Chr., weil feste Plätze, die als Bezugspunkte dienen könnten, fehlen. Varus nahm vermutlich mit den Legionen 17,18 und 19 den üblichen Weg die Lippe hinauf bis zu einem Lager an der Weser. In Barkhausen bei Porta Westfalica fanden Archäologen die Reste eines solchen Lagers. Dieses Sommerlager nutzte der Römer für Gerichtshandlungen und Tributzahlungen. Im Spätsommer oder Frühherbst musste Varus aufbrechen, um rechtzeitig die Winterlager an Rhein und Lippe zu erreichen. Infrage kommen hier Haltern und Vetera am Niederrhein. Nimmt man Lager in Bielefeld-Sennestadt, Anreppen, Oberaden und Olfen hinzu, dann lässt sich ein Weg durch die heutige Region Herford, Detmold, Bielefeld und Hamm annehmen. Diesen Weg hätte Varus nehmen müssen.

Doch hier setzte nun das Ablenkungsmanöver des Arminius an. Er lockte Varus mit dem Hinweis auf einen lokalen Aufstand jenseits des Marschweges von der Route weg. Varus misstraute trotz mehrfacher Warnungen Arminius nicht. Irgendwo auf der Route, wahrscheinlich zwischen Osnabrück und Detmold, "in der Nähe des Teutoburger Waldes" verließ Varus mit seinem Tross aus Soldaten, Frauen, Kindern und Ausrüstung den Weg. Ein Heerwurm von bald 20 Kilometer Länge schlängelte sich nun durch unwegsames germanisches Gelände. Damit nicht genug: Über dem Atlantik hatte sich ein Sturmtief zusammengebraut und zog Richtung "Nordwest-Germanien". Die römischen Chronisten (hier Cassius Dio 20/3) berichten davon, dass Sturm und Unwetter den Truppen zu schaffen machten.

(3) Noch dazu wurde die Kolonne durch heftigen Regen und Sturmwind weiter auseinandergezogen; der Boden war an den Wurzeln und Enden der Stämme ziemlich schlüpfrig geworden, so daß sie immer wieder ausglitten; vom Sturm zerborstene Baumkronen stürzten auf sie nieder und brachten sie in Verwirrung.

Die schwere Ausrüstung der Römer saugte sich mit Regenwasser voll, die Germanen waren nur leicht bekleidet und ausgerüstet. Ihnen machte das Wetter nichts. Und so griffen nun die Germanen in einer wohl von Meldereitern gut koordinierten Aktion den römischen Tross mehrfach an. Die konnten nicht wie gewohnt in offener Formation kämpfen und wurden durch eine ihnen fremde Guerillataktik über wahrscheinlich drei bis vier Tage zermürbt.

"Schildkröte" in Kalkriese (eigene Aufnahme)

Varus wollte Tempo zulegen und ließ seine Pfeilgeschütze verbrennen. Wie weit die Römer von der Route abwichen, das ist unbekannt. Die Kalkriese-These lässt die Spitze der Römer bis in die Nähe von Bramsche vorstoßen. Hier, eingeschlossen von einem Germanischen Wall zur Linken und einem Sumpf zur Rechten, gingen sie in die Falle. In einem stundenlangen Gemetzel gingen die Reste der Legionen unter. Varus selbst tötete sich mit seinem Schwert. Man trennte seinen Kopf ab und schickte ihn dem Markomannen-König Marbod nach Böhmen. Vae Victis, Wehe den Besiegten, so lautete eigentlich das Motto der Römer. Nun bekamen sie es selbst zu spüren. Römische Offiziere wurden den germanischen Göttern geopfert, auch bei den Soldaten durfte sich glücklich schätzen, wer gefallen war. Tacitus Annalen 61,3:

"In den benachbarten Hainen (fand man) Altäre der Barbaren, bei denen man die Tribunen und Centurionen ersten Ranges geopfert hatte."

Das Schlachtfeld wurde von den Germanen gründlich geplündert. Feldzeichen, Metalle, Waffen und Ausrüstung verschwanden bei den Stämmen der Umgebung. Die Toten blieben unbestattet liegen. Nur wenige Überlebende konnten sich bis zum Lager Haltern durchschlagen. Sie gerieten in Ungnade und durften Rom und Italien nie wieder betreten. Die Germanen griffen weitere Stützpunkte der Römer an, kamen aber nicht über den Rhein oder gar bis Gallien.

Neue Zweifel an Kalkriese

Es war Germanicus, Vater des Caligula, der Jahre nach der Niederlage das Schlachtfeld des Varus betrat. Germanicus war von Augustus gemäß seiner Nachfolgeregelung als Imperator nach Tiberius vorgesehen. Nun sollte er, 5 Jahre später, den Status Quo ante bellum wieder herstellen und die Ehre der Römer rehabilitieren. Tacitus berichtet zunächst von Feldzügen gegen die Marser zwischen Ruhr und Lippe. Auch das Bündnis mit den Nordsee Küstenstämmen sollte er wieder herstellen. Tatsächlich gelang es, Beutestücke und Feldzeichen der untergegangenen Legionen sicherzustellen, Segestes, Gegner des Arminius, diente sich den Römern ein weiteres Mal an. Seine eigene Tochter Thusnelda, Gattin des Arminius, geriet schwanger in römische Gefangenschaft.

Die Aussicht, wieder unter Kontrolle der Römer zu geraten, ließ die Stämme in Nordwestdeutschland unter Arminius nun erneut zu den Waffen greifen. Dagegen wollte Germanicus vorgehen. Durch das heutige Münsterland, über die Ems und durch Teile der Niederlande stießen drei römische Armeegruppen vor. Das Land der Bructerer (Münsterland) wurde von Xanten (Vetera) aus von den Römern durchzogen und verwüstet. Eine Flotte von 1000 Schiffen stieß vom Dollart kommend die Ems hinauf vor und benutzte wohl den Fundplatz Bentumersiel im Landkreis Leer (Ostfriesland) als Nachschubbasis. Von da aus ging es weiter an den Mooren des heutigen Papenburg vorbei, schließlich über Haren und Lingen nach Süden. Die römische Reiterei unter Pedo gelangte aus den heutigen Niederlanden bis in die Region Rheine (die Ems ist bis Greven schiffbar). Dort war vielleicht der Treffpunkt der drei Heeresgruppen.

Entscheidend für den Schlachtort Kalkriese ist die Tatsache, dass es in diesem Feldzug zu weiteren Gefechten zwischen Römern und Germanen kam. Damit ist Kalkriese bei Osnabrück auch potenzielles Schlachtfeld der Germanicus-Feldzüge der Zeit um 16 nach Chr. Im Rahmen dieses Krieges betrat Germanicus nun den Ort der Varusschlacht. Dazu Tacitus:

Man sandte Caecina voraus, um die [S. 87] verborgenen Waldschluchten zu erforschen und Brücken und Dämme über die feuchten Sümpfe und trügerischen Ebenen anzulegen; dann betraten sie die traurigen Stätten, schmachvoll für den Anblick und die Erinnerungen. (2) Das erste Lager des Varus erwies sich dem weiten Umfang und den Ausmaßen des Hauptquartiers nach als das Werk dreier Legionen; dann erkannte man an dem halbzerstörten Wall und dem flachen Graben (die Stelle), an der sich die bereits dezimierten Reste niedergelassen hatten. Auf der Ebene dazwischen lagen die bleichenden Gebeine, zerstreut oder haufenweise, je nachdem, ob sie geflohen waren oder Widerstand geleistet hatten. (3) Daneben lagen Bruchstücke von Geschossen und Pferdegerippe, und an den Baumstämmen hatte man Schädel festgemacht.

Hier wird ausdrücklich auf Befestigungen der Römer hingewiesen. Dass nun ausgerechnet dieser Umstand gegen Kalkriese als Ort der Varusschlacht in Stellung gebracht wird, mutet seltsam an. Die Westfälischen Nachrichten aus Münster titelten schon 2016:

Neue Funde in Kalkriese stützen Zweifel an der Varusschlacht-Theorie

Tatsächlich war der "Germanenwall" in Kalkriese immer als Teil der "Falle" beschrieben worden, die Arminius den Römern gestellt hat. Die entdeckten Wallreste sind aber vielleicht Teil einer provisorischen römischen Befestigung, die in großer Eile angelegt wurde, wie Professor Dr. Salavatore Ortisi vom Grabungsteam gegenüber Medienvertretern erläuterte. Kein Widerspruch zum potenziellen Ort der Varusschlacht! Denn Tacitus berichtet ja über einen römischen Wall. Der Erzähler Lucius Annaeus Florus kommt in seiner Varusschlacht-Darstellung sogar zu einer völlig abweichenden Darstellung: Demnach wurde Varus während einer leichtsinnig einberufenen Gerichtssitzung in seinem Lager angegriffen, die Legionen werden also statt auf dem Marsch in ihrem Lager vernichtet. Aber: Florus bleibt mit seiner Geschichte allein. Die "Lagertheorie" hat sich nicht durchgesetzt.

Nicht auszuschließen ist freilich, dass es sich um Spuren einer Schlacht aus den Germanicus-Feldzügen handelt. Denn auch Einheiten des römischen Legaten Aulus Caecina waren während der Vergeltungsfeldzüge des Germanicus in der "Schlacht an den Langen Brücken" (pontes longi) im Jahre 15 nur knapp einem Desaster entgangen. Wichtig: Nur 10 Kilometer von Kalkriese entfernt liegt der Ort Hunteburg. Hier wurden Reste eines Knüppeldammes gefunden, die sich ins Jahr 15 datieren lassen. Auch Waffen mit Kampfspuren wurden hier zutage gefördert. War Kalkriese also eigentlich die Schlacht an den Langen Brücken? Sicher beantworten lässt sich das nicht, denn die Schlacht wurde in der Vergangenheit auch in Dülmen zwischen Münster und Coesfeld verortet. Aufschluss könnten nur neue Funde bringen. Die Fundlage bleibt aber mager und unzweifelhafte Hinweise auf die drei vernichteten Legionen fehlen bislang an allen Fundorten.

Zweifel aufgrund der Quellen

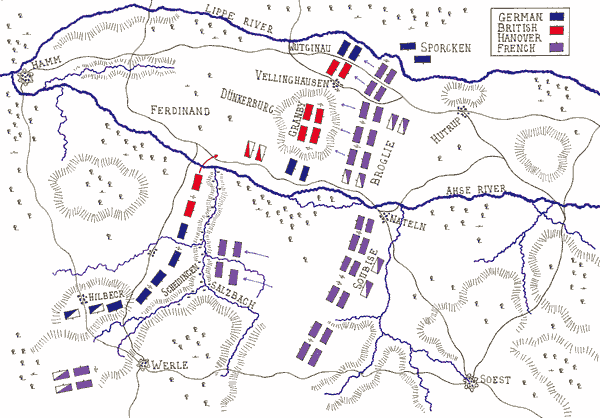

Weit schwerer wiegen Widersprüche, die sich aus einer kritischen Analyse der Quellen bei Cassius Dio ergeben. Wenn Varus den Weg von Minden Richtung Haltern nahm, dann bewegte er sich weiter südlich als das Schlachtfeld von Kalkriese. Hinzu kommt, dass Cassius Dio und auch Tacitus das Schlachtfeld als verlassen, zerklüftet und unwegsam beschreiben. Der Teutoburger Wald zeigt solche Charakteristika eher Richtung Detmold und im Münsterland an den Dörenther Klippen. Nach der Vernichtung der Varus-Legionen gerieten die Germanen zudem gefährlich nahe an weitere römische Lager an der Lippe (Anreppen oder Oberaden). Auch das spricht eher für ein Schlachtfeld südlicher in der Region Bielefeld, Paderborn, Detmold (Karte unten), auf der Südroute nahe der heutigen Autobahn A2 zurück aus dem Raum Minden. Für Kalkriese nördlich von Osnabrück dagegen muss Varus enorm vom Weg abgewichen sein. In den Hinweisen auf die Vergeltung des Germanicus ist bei Tacitus zudem von der Region zwischen Ems und Lippe die Rede. Auch bei dieser Angabe macht Kalkriese nicht wirklich Sinn. Es sind also topographische und geografische Zweifel, die schwerer wiegen als die Entdeckung eines potenziellen römischen Walles bei Kalkriese.

Quelle: Unizeitung Münster

Doch alle Alternativorte können keine Militaria vorweisen, da ist Kalkriese, wenn auch in bescheidenem Maße, vorne. Kaum wegzudiskutieren sind die Knochenfunde in Kalkriese, die in Gruben bestattet wurden. Diese wiesen Spuren von Tierfraß auf, lagen also länger offen herum. Die Quellen berichten, dass Germanicus Bestattungen solcher Gebeine vornahm. Das heißt schon etwas, wenn europaweit die Suche nach antiken Schlachtfeldern wie Cannae mühsam und meist ergebnislos bleibt. Aber: Nur neue Funde und Analysen werden das Rätsel um den Ort der Varusschlacht endgültig lösen! Fest steht: Die Stämme Nordwestgermaniens haben Weltgeschichte geschrieben. Die Romanisierung Germaniens kam an Weser, Lippe Ruhr und Ems zum Stehen.

Nachtrag: Eine metallurgische Analyse konnte nun zweifelsfrei nachweisen, dass die 19. Legion, eine der Varus-Legionen, in Kalkriese zugegen war.

Genutzte Quellenedition: Landschaftsverband Westfalen-Lippe

abgerufen am 13.06.2022

Literatur

abgerufen am 01.07.2022

Neue Funde in Kalkriese stützen Zweifel an der Varusschlacht-Theorie (wn.de)

abgerufen am 01.07.2022

Streit um Kalkriese: Wo starben Varus’ Legionen wirklich? (chronico.de)

abgerufen am 15.06.2022

Bentumersiel (clades-variana.com)

abgerufen am 01.07.2022

LWL - Neue Überlegungen zur Varusschlacht - Westfalen Regional

abgerufen am 16.06.2022

Internet-Portal "Westfälische Geschichte" / ..14: Feldzüge des Germanicus (lwl.org)

abgerufen am 21.06.2022

Publikationen des Informationszentrums Kalkriese

Arminius, Varus und das Schlachtfeld von Kalkriese. Osnabrück 1999.

Kalkriese - Ort der Varusschlacht? Osnabrück 1994.

Eigene Studien

Althistorisches Seminar der WWU Münster 1990 zum Themenkomplex "Vetera (Xanten) und Kaiser Trajan"